Количество страниц: 8 с.

Многолетняя динамика фенологического развития лекарственных растений, используемых народом саха / Данилова Н. С., Егорова Н. Н., Борисова С. З. [и др.] ; Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Этносы и флора: региональные традиции и знания как основа гармоничного природопользования : материалы первой научно-практической конференции, 23-28 июня 2023 г., Якутск = Ethnic groups and Flora: regional traditions and knowledgeas a basis for harmonious nature management : proceedingsof the First scientific and practical conference, June 23-28, 2023, Yakutsk / [редакционная коллегия: А. В. Кононов, Н. С. Иванова]. - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2023. - 1 файл (275 с. ; 24,0 Мб). - С.101-107.

Flora and fauna in traditional yakut song culture

Количество страниц: 6 с.

Ларионова, А. С. Флора в традиционной песенной культуре якутов / Ларионова А. С. ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера // Этносы и флора: региональные традиции и знания как основа гармоничного природопользования : материалы первой научно-практической конференции, 23-28 июня 2023 г., Якутск = Ethnic groups and Flora: regional traditions and knowledgeas a basis for harmonious nature management : proceedings of the First scientific and practical conference, June 23-28, 2023, Yakutsk / [редакционная коллегия: А. В. Кононов, Н. С. Иванова]. - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2023. - 1 файл (275 с. ; 24,0 Мб). - С. 68-73.

Traditional environmental ethics of the yukaghirs

Количество страниц: 6 с.

Шадрин, В. И. Традиционная экологическая этика юкагиров / Шадрин В. И. ; Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера // Этносы и флора: региональные традициии знания как основа гармоничного природопользования : материалы первой научно-практической конференции, 23-28 июня 2023 г., Якутск = Ethnic groups and Flora: regionaltraditions and knowledgeas a basis forharmonious nature management : proceedingsof the First scientific and practical conference, June 23-28, 2023, Yakutsk / [редакционная коллегия: А. В. Кононов, Н. С. Иванова]. - Якутск : Издательский дом СВФУ, 2023. - 1 файл (275 с. ; 24,0 Мб). - С. 33-37.

Количество страниц: 8 с.

Cooperative differential games are considered in the frame-work of the methodology of a general theory of cooperative games. The notion of solution stability in such games is introduced. The necessary and sufficient condition is found for existence of a stable c-kernel in a cooperative differential game with a nonstransferable gain.

Данилов, Н. Н. О существовании устойчивых решений в кооперативных дифференциальных играх / Н. Н. Данилов // Известия высших учебных заведений. Математика. - 1991. - N 2. - С. 33-42.

Количество страниц: 11 с.

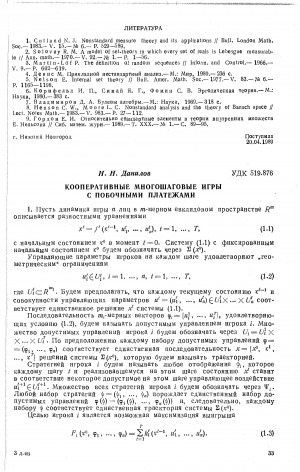

Данилов, Н. Н. Кооперативные многошаговые игры с побочными платежами / Н. Н. Данилов // Известия высших учебных заведений. Математика. - 1991. - N 2. - С. 33-42.

Количество страниц: 1 с.

- Данилов Николай Николаевич > Литература о Н. Н. Данилове,

- Математика. Естественные науки > Математика,

- Краеведение. Археология. География. Биографии. История > Биографии. Генеалогия. Геральдика,

- НАУКА ЯКУТИИ > МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Математика,

- НАУКА ЯКУТИИ > КРАЕВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ > Биографии. Генеалогия. Геральдика.

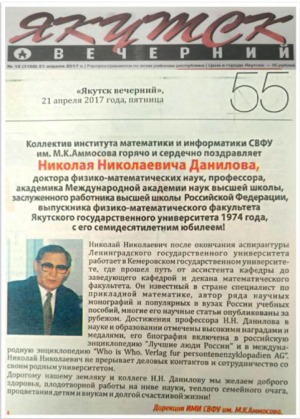

Коллектив института математики и информатики СВФУ им. М. К. Аммосова горячо и сердечно поздравляет Николая Николаевича Данилова, доктор физико-математических наук, профессора, академика Международной академии наук высшей школы, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, выпускника физико-математического факультета Якутского государственного университета 1974 года, с его семидесятилетним юбилеем! / Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Институт математики и информатики // Якутск вечерний. - 2017. - N 15 (1168). - С. 1.

Количество страниц: 12 с.

Нестерова, Е. А. Анализ особенностей захоронения остатков животных мамонтовой фауны и ископаемой мамонтовой кости / Е. А. Нестерова, Н. Н. Николаева, Е. С. Петухова ; Академия наук Республики Саха (Якутия), ФИЦ "Якутский научный центр СО РАН" // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. - 2022. - N 3. - С. 73-84. - DOI: 10.34078/1814-0998-2022-3-73-84

DOI: 10.34078/1814-0998-2022-3-73-84

Количество страниц: 5 с.

Ануфриев, А. И. Терморегуляция и уровень метаболизма у мелких воробьиных птиц Якутии в зимний период / А. И. Ануфриев, Н. И. Мордосова ; ФГБУН Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. - 2022. - N 1. - С. 77-81. - DOI: 10.34078/1814-0998-2022-1-77-81

DOI: 10.34078/1814-0998-2022-1-77-81

Количество страниц: 9 с.

Количество страниц: 12 с.

Пространственное распределение птиц Алданского нагорья / Е. В. Шемякин, Л. Г. Вартапетов, А. Г. Ларионов [и др.] ; ФГБУН Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. - 2021. - N 4. - С. 39-50. - DOI: 10.34078/1814-0998-2021-4-39-50

DOI: 10.34078/1814-0998-2021-4-39-50