Количество страниц: 10 с.

Шкодзинский, В. С. Природа раннедокембрийских кристаллических комплексов и их оруденения по данным о горячей гетерогенной аккреции Земли / В. С. Шкодзинский // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. - 2019. - N 1, Т. 24. - С. 43-51

DOI: 10.31242/2618-9712-2019-24-1-43-51

Количество страниц: 10 с.

Гоголева, С. С. Петролого-геохимическая характеристика базитов Тенкеляхской площади / С. С. Гоголева, А. Г. Копылова // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. - 2019. - N 1, Т. 24. - С. 33-42

DOI: 10.31242/2618-9712-2019-24-1-33-42

Количество страниц: 16 с.

Киргуев, А. А. Петромагнитная легенда базитов восточного борта Тунгусской синеклизы / А. А. Киргуев, К. М. Константинов, А. Е. Васильева // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. - 2019. - N 1, Т. 24. - С. 18-32

DOI: 10.31242/2618-9712-2019-24-1-18-32

Количество страниц: 14 с.

Палеогеография, палеобиогеография, геодинамика палеобассейнов Земли в позднем триасе и стратиграфия терминального триаса Бореальной надобласти / В. С. Гриненко, В. В. Баранов, Р. Б. Блоджетт, А. А. Горячева // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. - 2019. - N 1, Т. 24. - С. 5-17

DOI: 10.31242/2618-9712-2019-24-1-5-17

Количество страниц: 4 с.

Слепцова, К. Е. Угленосность Нерюнгринского месторождения / К. Е. Слепцова // Академический вестник Якутской государственной сельскохозяйственной академии. - 2019. - N 2 (4). - С. 36-38.

Количество страниц: 4 с.

- Общественные науки. Образование > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга > Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров,

- Математика. Естественные науки > Математика,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга > Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров,

- НАУКА ЯКУТИИ > МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Математика.

Дарбасова, Л. А. Профессионально-ориентированные задачи по математике как средство формирования профессиональной компетентности студентов / Л. А. Дарбасова // Академический вестник Якутской государственной сельскохозяйственной академии. - 2019. - N 2 (4). - С. 6-9.

Количество страниц: 8 с.

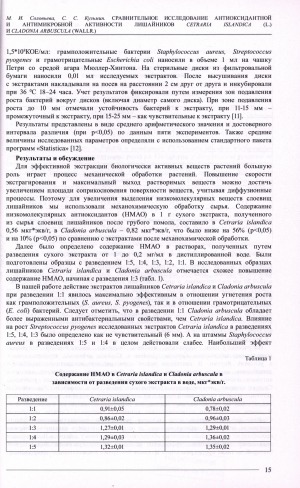

Соловьева, М. И. Сравнительное исследование антиоксидантной и антимикробной активности лишайников Cetraria islandica (L.) и Cladonia arbuscula (Wallr.) / М. И. Соловьева, С. С. Кузьмин // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. – 2022. – N 1 (87). – C. 15-21

DOI: 10.25587/SVFU.2022.61.66.002

Источник: Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова : научный журнал. - 2021, N 3 (83)

Количество страниц: 6 с.

Шарин, Е. П. Расчет спектров комбинационного рассеяния света графеновых нанолент / Е. П. Шарин // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. – 2021. – N 3 (83). – С. 25-30.

DOI: 10.25587/SVFU.2021.83.3.012

Источник: Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова : научный журнал. - 2021, N 3 (83)

Количество страниц: 9 с.

Егорова, Н. Н. Обзор семейства Poaceae Branh.в коллекции гербария Северо-Восточного федерального университета / Н. Н. Егорова, А. П. Слепцова, М. И. Ефимова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. – 2021. – N 3 (83). – С. 5-14. – DOI: 10.25587/SVFU.2021.83.3.010

DOI: 10.25587/SVFU.2021.83.3.010

Источник: Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова : научный журнал. - 2021, N 2 (82)

Количество страниц: 11 с.

Кычкин, И. С. Релятивистские матричные элементы оператора энергии электростатического взаимодействия в случае двух подоболочек эквивалентных электронов / И. С. Кычкин, В. И. Сивцев // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. – 2021. – N 2 (82). – С. 28-38. – DOI: 10.25587/y4616-6441-2329-m

DOI: 10.25587/y4616-6441-2329-m