-

Жилищно-коммунальное хозяйство. Домоводство. Бытовое обслуживание

-

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство

-

Строительство. Строительные материалы. Строительно-монтажные работы

-

Управление предприятиями. Организация производства, торговли и транспорта

-

Химическая технология. Химическая промышленность. Родственные отрасли

- Книга (1973)

- Газета (2)

- Журнал (51)

- Автореферат диссертации (966)

- Изоиздание (4)

- Аудиоиздание (4)

- Видеоиздание (40)

- Картографическое издание (3)

- Неопубликованный документ (15)

- Фотография (6)

- Статья (3290)

- Библиографический указатель (16)

- Словарь (12)

- Брошюра (84)

- Буклет (9)

- 3D-модель (2)

- Веб-архив (989)

- Не указан (1)

- Литературно-художественные издания (34)

- Официальные издания (60)

- Научные издания (4591)

- Научно-популярные издания (895)

- Информационные издания (1352)

- Справочные издания (75)

- Учебные издания (199)

- Производственно-практические издания (89)

- Массово-политические издания (168)

- Изобразительное издание (2)

Количество страниц: 3 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Анатомия. Физиология,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Патология. Клиническая медицина,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина.

Особенности иммуногенетического статуса детского населения в условиях нитратной геохимической провинции / О. В. Долгих, Т. С. Уланова, И. Н. Аликина, Ю. А. Челакова, Т. В. Нурисламова // Якутский медицинский журнал. — 2019. — N 4 (68). — С. 55-57.

DOI: 10.25789/YMJ.2019.68.14

Количество страниц: 3 с.

The article reports the study of possibility of predicting bone fractures by determining the concentration of bone remodeling markers in patients with rheumatoid arthritis (RA). It was revealed that at RA, complicated by osteoporosis, as well as in the presence of pathological bone fractures in patients, an increase in C-telopeptide type I collagen, serum P1NP, urine calcium / creatinine, and a decrease in serum 25-OH vitamin D are observed.

Взаимосвязь между концентрациями маркеров

костного ремоделирования, наличием остеопороза и

риском патологических переломов костей у больных

ревматоидным артритом / Ю. Р. Ахвердян, Б. В.

Заводовский, Ю. В. Полякова, Л. Е. Сивордова, Е.

В. Папичев // Якутский медицинский журнал. -

2019. - N 3 (67). - С. 43-45.

DOI: 10.25789/YMJ.2019.68.10

Количество страниц: 4 с.

The literature review presents current information on the course of chronic heart failure (CHF) against the background of comorbid associations. Special attention is paid to modern methods of diagnosis of morphofunctional parameters of the myocardium, the importance of immunological status, prognosis.

Особенности течения и современной диагностики хронической сердечной недостаточности на фоне коморбидных ассоциаций / А. С. Анкудинов, А. Н. Калягин // Якутский медицинский журнал. — 2019. — N 4 (68). — С. 96-99. — DOI: 10.25789/YMJ.2019.68.27

DOI: 10.25789/YMJ.2019.68.27

Количество страниц: 3 с.

We performed macromorphometry using the Body Logic system of mammary glands of healthy women and women with a confirmed diagnosis of breast cancer, anthropometry and somatotyping with the release of normosthenic, asthenic and picnic types of physique. It was revealed that women of a picnic somatotype are more predisposed to the development of tubular deformation of the mammary glands in comparison with women of other body types. In the physique of women with breast cancer asthenomorphy predominates.

Показатели морфометрии молочных желез женщин разных соматотипов в норме и при раке молочной железы / Р. А. Пахомова, Г. Э. Карапетян, Л. В. Кочетова, Л. В. Синдеева, Н. А. Ратушный, А. В. Зюзюкина // Якутский медицинский журнал. — 2019. — N 4 (68). — С. 126-128. — DOI: 10.25789/YMJ.2019.68.36

DOI: 10.25789/YMJ.2019.68.36

Количество страниц: 4 с.

The review presents the methods of blockade of the lower hole of the nerve, used in the provision of therapeutic and preventive dental care. Moreover, the proposed methods have various technological features depending on the purpose of the medical intervention, which are associated with the anatomical and topographic landmarks of the maxillofacial region. Meanwhile, the various anatomical and topographic landmarks for blockade of nerves of the third branch of the trigeminal nerve are difficult to remember and require some experience and skill from a specialist, which creates certain difficulties. The above dictates the need for further improvement of methods of mandibular anesthesia in order to simplify the technique of performing anesthesia as much as possible, which will increase the safety and analgesic effect, as well as their wider implementation in dental practice.

Клиническая характеристика способов блокады нижнего луночкового нерва / И. Д. Ушницкий, А. А. Чахов, М. М. Винокуров, И. Л. Саввина, С. Г. Мелоян // Якутский медицинский журнал. — 2019. — N 4 (68). — С. 103-106.

DOI: 10.25789/YMJ.2019.68.29

Количество страниц: 4 с.

A retrospective analysis of the medical history of in-patients was carried out to study concomitant diseases and risk factors for gastroduodenal erosion (GDE). Patients were divided into 2 groups – indigenous, constantly residing in the North and non-indigenous, arrived to Yakutia from the other regions of Russia and residing for 10-15 yrs. Among those examined with erosive lesions of gastric mucosa, males predominate. Of the age groups, GDE is often found in the elder people, mainly in the indigenous population. Clinical symptoms are dominated by epigastric pain, heartburn, belching, and flatulence. More often chronic erosion is detected in the antrum and prepiloric portion of the stomach. According to a biopsy, in patients with gastric mucosa erosion, an inflammatory-hyperplastic type is detected, more often in the indigenous. Gastritis dominates in the concomitant diseases, while in the indigenous - atrophic gastritis and mixed gastritis in the non-indigenous. Among diseases of other organs and systems, cardiovascular diseases rank first, CHD in the indigenous, and hypertension in the non- indigenous.

Бессонов, П. П. Сопутствующие заболевания и факторы риска гастродуоденальной эрозии в условиях Якутии / П. П. Бессонов, Н. Г. Бессонова // Якутский медицинский журнал. — 2019. — N 4 (68). — С. 72-75.

DOI: 10.25789/YMJ.2019.68.20

Количество страниц: 5 с.

- Математика. Естественные науки > Общая биология. Антропология. Вирусология. Микробиология,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Патология. Клиническая медицина,

- НАУКА ЯКУТИИ > МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Общая биология. Антропология. Вирусология. Микробиология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина.

We manufactured electrospun 1.5 mm vascular patches using polycaprolactone and polyhydroxybutirate/valerate, which were modified by different linear or cyclic RGD peptides (RGDK, AhRGD и c[RGDFK]) and 1,6- hexamethylenediamine or 4,7,10-trioxa-1,13- tridecanediamine. The physicomechanical and hemocompatible properties of the developed structures were studied. Human a.mammaria and xenopericardial flap “KemPeriplas-Neo”, widely used in the clinic for carotid endarterectomy, were used as comparison groups. It was revealed that PHBV / PCL polymer patches with and without RGD caused significantly less erythrocyte hemolysis and platelet aggregation than the xenopericardial flap “KemPeriplas-Neo”, which may indicate a high biocompatibility of polymers and modifying agents used to make vascular patches.

Биодеградируемые сосудистые заплаты: сравнительная характеристика физико-механических и гемосовместимых свойств / Л. В. Антонова, А. В. Миронов, В. Н. Сильников, Т. В. Глушкова, Е. О. Кривкина, Т. Н. Акентьева, М. Ю. Ханова, В. В. Севостьянова, Ю. А. Кудрявцева, Л. С. Барбараш // Якутский медицинский журнал. — 2019. — N 4 (68). — С. 35-39.

DOI: 10.25789/YMJ.2019.68.08

Количество страниц: 7 с.

The specific features of urgent adaptations of a number of functional systems of the body in response to a cycle-ergometric test were under study, and marker criteria for assessing the level of exercise tolerance were identified. Based on the study of heart rate variability, indirect calorimetry, capillary blood flow and a modified PWC170 test, a comparative study was carried out on young men aged 17-19 who were students from among Caucasians born in the North in the 1st and 2nd generations. The results of the study made it possible to establish that the most important and informative indices reflecting the degree of tolerance to the load are the heart rate, the concentration of carbon dioxide in the exhaled air, the oxygen utilization factor, and the rate of capillary blood flow. During the performance of the stress test, such criteria are heart rate, MxDMn in relation to heart rate, reflecting the degree of decrease in parasympathetic activation, as well as the level of oxygen consumption, whose values in individuals with normal load resistance continue to increase until the end of the test.

Перестройки показателей вариабельности сердечного ритма, газообмена и микроциркуляции при велоэргометрии у лиц с различной степенью нагрузочной толерантности / И. В. Аверьянова, С. И. Вдовенко, А. В. Харин // Якутский медицинский журнал. — 2019. — N 4 (68). — С. 25-31.

DOI: 10.25789/YMJ.2019.68.06

Количество страниц: 4 с.

A comparative study of the blood immune cells functional activity in multiple sclerosis (MS) patients associated with the human endogenous retrovirus HERV - E λ 4-1 activation, as well as the immunomodulating properties of the homologous to a conservative region of hydrophobic transmembrane protein p15E 17 - amino acid synthetic oligopeptide was held. We found that multiple sclerosis patients with activated retrovirus HERV - E λ 4-1 are characterized by a higher blood immune cells functional activity, compared with healthy donors, as well as in MS patients, in whose blood mononuclear cells the expression of this retrovirus was not detected. Synthetic 17 - amino acid oligopeptide, homologous to the conservative region of the hydrophobic transmembrane protein p15E of the HERV retrovirus - E λ 4-1, increases the functional activity of blood mononuclear cells of MS patients, as well as the immune system central and peripheral organs cells and blood mononuclear cells of experimental animals in vivo. This oligopeptide’s effect was not genetically restricted.

Влияние эндогенного ретровируса HERV-Eλ 4-1 на функциональную активность клеток иммунной системы у больных рассеянным склерозом / И. А. Гольдина, Е. В. Маркова // Якутский медицинский журнал. — 2019. — N 4 (68). — С. 32-35.

DOI: 10.25789/YMJ.2019.68.07

Количество страниц: 4 с.

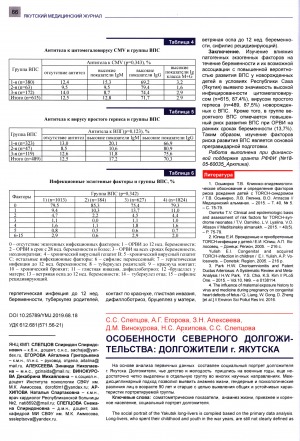

The social portrait of the Yakutsk long-livers is compiled based on the primary data analysis. Long-livers, who spent their childhood and youth in the war years, are still not clearly defined as a separate group in many scientifical areas. An interdisciplinary approach revealed the history of life, gender and psychological differences of people 90 years of age and older in order to identify common and stable characteristics of the portrayed group.

Особенности северного долгожительства: долгожители г. Якутска / С. С. Слепцов, А. Г. Егорова, З. Н. Алексеева, Д. М. Винокурова, Н. С. Архипова, С. С. Слепцова // Якутский медицинский журнал. — 2019. — N 4 (68). — С. 66-69.

DOI: 10.25789/YMJ.2019.68.18