-

Жилищно-коммунальное хозяйство. Домоводство. Бытовое обслуживание

-

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыболовное хозяйство

-

Строительство. Строительные материалы. Строительно-монтажные работы

-

Управление предприятиями. Организация производства, торговли и транспорта

-

Химическая технология. Химическая промышленность. Родственные отрасли

- Книга (1973)

- Газета (2)

- Журнал (51)

- Автореферат диссертации (966)

- Изоиздание (4)

- Аудиоиздание (4)

- Видеоиздание (40)

- Картографическое издание (3)

- Неопубликованный документ (15)

- Фотография (6)

- Статья (3290)

- Библиографический указатель (16)

- Словарь (12)

- Брошюра (84)

- Буклет (9)

- 3D-модель (2)

- Веб-архив (989)

- Не указан (1)

- Литературно-художественные издания (34)

- Официальные издания (60)

- Научные издания (4591)

- Научно-популярные издания (895)

- Информационные издания (1352)

- Справочные издания (75)

- Учебные издания (199)

- Производственно-практические издания (89)

- Массово-политические издания (168)

- Изобразительное издание (2)

Количество страниц: 4 с.

The social portrait of the Yakutsk long-livers is compiled based on the primary data analysis. Long-livers, who spent their childhood and youth in the war years, are still not clearly defined as a separate group in many scientifical areas. An interdisciplinary approach revealed the history of life, gender and psychological differences of people 90 years of age and older in order to identify common and stable characteristics of the portrayed group.

Особенности северного долгожительства: долгожители г. Якутска / С. С. Слепцов, А. Г. Егорова, З. Н. Алексеева, Д. М. Винокурова, Н. С. Архипова, С. С. Слепцова // Якутский медицинский журнал. — 2019. — N 4 (68). — С. 66-69.

DOI: 10.25789/YMJ.2019.68.18

Количество страниц: 3 с.

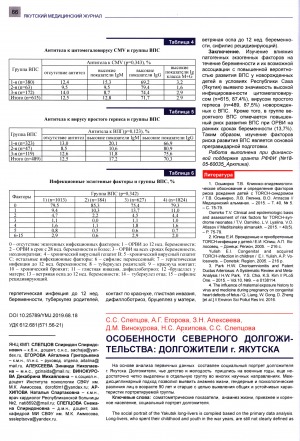

The article presents the results of a retrospective study on the role of pathogenic infectious factors on the probability of developing congenital heart disease (CHD) in newborn children in the Republic of Sakha (Yakutia). We conducted an assessment of a number of anamnestic factors on the part of the mother: 1) the results of immunological tests for a number of infections (IgM and IgG to toxoplasmas, chlamydia, herpes simplex virus and cytomegalovirus); 2) various harmful factors of infectious genesis (recorded cases of SARS at various stages of pregnancy, viral hepatitis, tuberculosis, etc.). We have found that cytomegalovirus infection, herpesvirus infection and acute respiratory viral infection in early pregnancy are a risk factor for congenital heart disease.

Ассоциация инфекционных факторов с риском развития ВПС у новорожденных Республики Саха (Якутия) / Т. И. Нелунова, Т. Е. Бурцева, В. Г.Часнык, С. С. Слепцова, М. П. Слободчикова // Якутский медицинский журнал. — 2019. — N 4 (68). — С. 64-66.

DOI: 10.25789/YMJ.2019.68.17

Количество страниц: 3 с.

The article analyzes the psycho-emotional state of persons with cardiovascular disease, depending on gender and the socio-hygienic factors. Among women we’ve found significantly higher rates of anxiety and depression. There were no significant differences in indicators of hostility and aggression. A combination of high hostility and low aggressiveness is noted, which indicates a tendency to contain and suppress aggressive manifestations and may be a predictor of psychosomatic pathology.

Гендерные особенности психоэмоционального статуса при сердечно-сосудистой патологии / З. Н. Алексеева, А. Г. Егорова, Н. С. Архипова, Е. Д. Охлопкова, В. М. Николаев // Якутский медицинский журнал. — 2018. — N 4 (64). — С. 27-29. — DOI: 10.25789/YMJ.2018.64.07.

DOI: 10.25789/YMJ.2018.64.07

Количество страниц: 4 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Лекарствоведение. Фармакология,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Анатомия. Физиология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина.

We have studied the cytoarchitectonics of mucous-associated diffuse lymphoid tissue (MALT – mucosa-associated lymphoid tissue) of the larynx in persons who died from hypothermia. Significant changes in the cellular composition of the mucous-associated diffuse lymphoid tissue of the larynx were revealed: a decrease in T- and B-lymphocytes and plasma cells and an increase in the number of destructively altered cells and macrophages.

Гармаева, Д. К. Морфология слизисто-ассоциированной лимфоидной ткани (MALT) гортани при общем переохлаждении организма / Д. К. Гармаева, М. Т. Бузинаева, А. И. Павлова // Якутский медицинский журнал. — 2018. — N 4 (64). — С. 39-42. — DOI: 10.25789/YMJ.2018.64.11.

DOI: 10.25789/YMJ.2018.64.11

Количество страниц: 3 с.

- Математика. Естественные науки > Общая биология. Антропология. Вирусология. Микробиология,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Патология. Клиническая медицина > Онкология,

- НАУКА ЯКУТИИ > МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Общая биология. Антропология. Вирусология. Микробиология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина.

The paper reports a study of changes in the indicators of the glutathione system in patients with lung cancer and those without cancer. The ethnic characteristics of the total enzymatic activity of glutathione peroxidase, glutathione reductase, glutathione-S-transferase and the concentration of reduced glutathione are considered.

Оценка показателей системы глутатиона в организме больных раком легкого / В. М. Николаев, Е. В. Цыпандина, Е. К. Румянцев, С. И. Софронова, Ф. В. Винокурова, С. Д. Ефремова, Е. Н. Александрова, Ф. Г. Иванова, П. М. Иванов, С. А. Федоров // Якутский медицинский журнал. — 2018. — N 4 (64). — С. 16-18. — DOI: 10.25789/YMJ.2018.64.04.

DOI: 10.25789/YMJ.2018.64.04

Количество страниц: 4 с.

The article presents the results of the estimation of the subpopulation composition of lymphocytes in patients with chronic toxic liver damage and anemia of a chronic disease on the background of the transferred infiltrative pulmonary tuberculosis. The use of a combination of sirepar and sodium nucleate in the treatment of such patients contributes to the elimination of the clinical phenomena of the combined pathology, and along with the improvement or complete normalization of the clinical indices in the examined patients, normalization of the cellular immunity parameters was noted, which gives grounds for recommendations on the use of the proposed combination of drugs in the complex treatment.

Сидорова Н. С., Оценка субпопуляционного состава лимфоцитов при хроническом токсическом поражении печени и анемии хронического заболевания на фоне перенесенного инфильтративного туберкулеза легких / Н. С. Сидорова, Я. А. Соцкая //Якутский медицинский журнал. — 2018. — N 4 (64). — С. 9-12. — DOI: 10.25789/YMJ.2018.64.02.

DOI: 10.25789/YMJ.2018.64.02

Количество страниц: 4 с.

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Организация здравоохранения и общественное здоровье,

- Прикладные науки. Медицина. Ветеринария. Техника. Сельское хозяйство > Медицина > Анатомия. Физиология,

- НАУКА ЯКУТИИ > ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО > Медицина.

The paper presents results of study of red blood cells (RBC) morphology of deceased from various causes (injury, hypothermia) by using scanning electron microscopy. The obtained data show that the appearance of certain forms of cadaveric erythrocytes depends on the causes of death. Therefore, when death is caused by stabbing and gunshots RBC take acanthocyte forms and in cases of fatal hypothermia - echinocyte forms. In vitro experiment at small negative temperatures the appearance of acanthocytes in blood samples is observed. Based on the obtained data and on the ability of echinocyte to return to normal form, it can be concluded that the probability of restoring the vital activity of the frozen organisms are possible.

Оценка изменения эритроцитов методом растровой электронной микроскопии у лиц, умерших от переохлаждения / Р. З. Алексеев, А. С. Гольдерова, С. Н. Мамаева, Н. А. Николаева, М. Т. Бузинаева // Якутский медицинский журнал. — 2018. — N 4 (64). — С. 18-21. — DOI: 10.25789/YMJ.2018.64.05.

DOI: 10.25789/YMJ.2018.64.05

Количество страниц: 3 с.

The features of the clinical course of alcoholic liver disease in various ethnic groups were studied in comparison with chronic alcohol-viral and viral hepatitis B. All patients underwent clinical and laboratory examination. It was revealed that in indigenous patients chronic alcoholic hepatitis was formed in a shorter time, as evidenced by the high frequency of their detection in the age groups up to 20 and from 20 to 29 years and was characterized by more pronounced clinical manifestations. The main distinguishing features of alcoholic liver damage, regardless of the presence or absence of HBV infection, are hepatomegaly, the prevalence of pronounced extrahepatic manifestations, increased activity of AlAT in combination with GGT, and immunological changes.

Гатилова, М. И. Клиническая характеристика алкогольной болезни печени / М. И. Гатилова, Л. Г. Чибыева // Якутский медицинский журнал. — 2018. — N 4 (64). — С. 37-39. — DOI: 10.25789/YMJ.2018.64.10.

DOI: 10.25789/YMJ.2018.64.10

Количество страниц: 4 с.

The article presents an analysis of social readiness of pregnant women from families, burdened with a widespread in Yakutia neurodegenerative monogenic disease spinocerebellar ataxia type 1 (SCA1), to pass the program of prenatal DNA diagnostics. This work opens some social problems of pregnant women with risk of SCA1 for generation that will allow defining further competent tactics of the medical-genetic and social help to burdened families.

Анализ социальной готовности беременных женщин из отягощенных семей СЦА1 участвовать в пренатальном диагностическом тесте / О. Г. Сидорова, С. К. Кононова, Н. А. Барашков, Ф. А. Платонов, С. А. Федорова, Э. К. Хуснутдинова, В. Л. Ижевская // Якутский медицинский журнал. — 2018. — N 3 (63). — С. 43-45 – DO: 10.25789/YMJ.2018.63.13.

Количество страниц: 4 с.

Some aspects of studying of bioelectric indicators of function of a brain and cardiovascular activity at a natural hypothermia of a pig organism at temperature – 40 °C and below in the experimental conditions are presented in article.

Изучение биоэлектрических показателей функции головного мозга и сердечно-сосудистой деятельности организма животных при естественной гипотермии в условиях эксперимента в Якутии / Р. З. Алексеев, М. И. Томский, Н. А. Стручков, К. Р. Нифонтов, А. С. Андреев, В. С. Фомина // Якутский медицинский журнал. — 2018. — N 2 (62). — С. 9-11. —DO:10.25789/YMG.2018.62.02

DOI: 10.25789/YMG.2018.62.02