- Книга (6939)

- Журнал (250)

- Автореферат диссертации (191)

- Аудиоиздание (760)

- Видеоиздание (681)

- Неопубликованный документ (17)

- Нотное издание (7)

- Фотография (4)

- Статья (1012)

- Библиографический указатель (51)

- Словарь (207)

- Календарь (2)

- Брошюра (104)

- Буклет (1)

- Электронное издание (1)

- Грампластинка (22)

- Веб-архив (341)

- Азербайджанский (1)

- Чукотский (17)

- Долганский (10)

- Английский (61)

- Эскимоский (1)

- Эвенкийский (56)

- Эвенский (135)

- Французский (30)

- Немецкий (10)

- Хантыйский (1)

- Казахский (5)

- Корякский (3)

- Корейский (1)

- Мансийский (1)

- Нанайский (6)

- Ненецкий (3)

- Нивхский (6)

- Старорусский (6)

- Осетинский (1)

- Польский (1)

- Русский (5650)

- Латинская графика (214)

- Тунгусский (3)

- Турецкий (19)

- Тувинский (5)

- Узбекский (1)

- Якутский (4309)

- Юкагирский (35)

Количество страниц: 6 с.

The linguistic means of the artistic time and space organization in Petrushevskaya's stories are observed. It is established that the artistic time is represented as real and unreal, as means verbs of past and present tense were used, as well as the predicates of motion. The artistic space in the stories is multi-dimensional, it can be characterized by interlacing of two and more spaces, designated by verbs of motion and by prepositional case-forms with local meanings.

Печетова, Н. Ю. Языковые средства организации хронотопа в рассказах Л. Петрушевской=The Linguistic Means of Chronotope Organization in L. Petrushevskaya’s Stories / Н. Ю. Печетова// Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. – 2013. – Т. 10, N 5. – C. 101-105.

Количество страниц: 4 с.

- Общественные науки. Образование > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Тюркские языки,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Васильев, Ю. И. Отут омук тылынан билэр учуонай : Валентин Рассадин түүр уонна монгол тылларын анал үөрэхтээҕэ / Юрий Васильев // Илин. — 2003. — N 3-4 (34-35). — С. 20-23.

Количество страниц: 4 с.

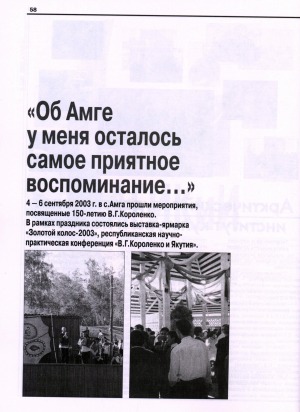

Сидоров, О. "Об Амге у меня осталось самое приятное воспоминание..." : [Якутия отметила 150-летие В. Г. Короленко] / Олег Амгин // Илин. — 2003. — N 3-4 (34-35). — С. 58-61.

Количество страниц: 4 с.

- Общественные науки. Образование > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Другие языки,

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

Кацуки, Х. Наследие якутской школы японского языка / Хидэо Кацуки // Илин. — 2003. — N 3-4 (34-35). — С. 52-55.

Количество страниц: 4 с.

Дьячковская, М. Н. "Любовь моя старинная, сонет..." : о творчестве поэта Василия Сивцева / Мария Дьячковская // Илин. — 2003. — N 3-4 (34-35). — С. 88-90.

Количество страниц: 2 с.

Башарина, З. К. "Не случайно писал под псевдонимом "Бедный Макар"..." : В. Г. Короленко и Н. Д. Неустроев / Зоя Башарина // Илин. — 2003. — N 3-4 (34-35). — С. 62-63.

Количество страниц: 8 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > История якутского языка,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > История якутского языка,

- Общественные науки. Образование > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ > Этнография. Обычаи. Жизнь народа. Нравы,

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

In the article an attempt is made to reconstruct the formation of the Yakut language, since the most ancient times. The author traces the periods, since the Nostratic linguistic community, its disintegration into 6 nowadays existing language families of Eurasia and till the emergence and the subsequent disintegration of the Turkic language group in the system of Altaistika and further formation on this background of one the ancient (early) Turkic languages - the Yakut language. The article especially draws attention to the origin of formation of the future language of the Sakha people in the territory of the north-western regions of Central Asia and Southern Siberia under the conditions of the culture of the Scythian-Siberian era (VII-III centuries BC), when in these territories the classical nomadism formation process continued, i.e. the era of early nomadic cattle. It became the basis for the future of the Ancient Turkic times (VI-X cc.). According to the author, the gradual addition and replacement of the linguistic, cultural and anthropological appearance of the population living on the border of Southern Siberia and Central Asia took place on the basis of the economic, cultural and linguistic influence of Iranian-speaking cattlemen of the western regions of Central Asia and Southern Siberia. This process intensified under the conditions of the next stage of ethnic history - the Hunno-Sarmatian (late 3rd century BC - 5th century AD). On this basis, we made an attempt to show the formation of one of early and therefore original Turkic languages among the modern Altaic-speaking environment, the language of the Sakha people.

Гоголев, А. И. К вопросу происхождения языка народа саха (заметки этнографа) / А. И. Гоголев // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2017. — N 3 (20). — С. 23-30.

Количество страниц: 8 с.

- Саха тыла/Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Орфография,

- Языки народов Якутии > Якутский язык > Научные труды по якутскому языку > Орфография,

- Языкознание. Филология. Художественная литература > Языкознание и языки. Лингвистика > Якутский (саха),

- НАУКА ЯКУТИИ > ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА > Языкознание и языки. Лингвистика.

The article is devoted to the problem of the use of capital letters in the modem Yakut language. The use of uppercase and lowercase letters is an aspect of spelling that affects the problem of highlighting the beginning of certain segments of the text and highlighting individual words, regardless of the structure of the text. Not only in Yakut, but also in Turkic languages there is no uniformity in writing some word forms, which is due to the lack of development of special spelling rules specifying one or another of their uses. The relevance of this study is due to the insufficient knowledge of the spelling rate of the use of capital letters. The author analyzes the principles and criteria for the use of capital letters, shows that the difficulty of using capital letters is not always purely spelling. Therefore, in the spelling rules of the Yakut language and spelling dictionary provides detailed examples of titles written w ith a capital letter. lTie article discusses the state of the spelling norm in terms of the use of a capital letter, the most common cases of capital letters and their validity, presents new functional content of capital letters in the Yakut language on the example of materials from YakutҮspeaking republican newspapers and other publications.

Васильева, Н. М. Употребление прописных букв в современном якутском языке / Н. М. Васильева // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2019. — N 2 (27). — С. 98-104.

DOI: 10.25693/SVGV.2019.02.27.13

Количество страниц: 6 с.

Арзамасов, А. А. Литературы народов России на рубеже XX-XXI столетий: реалии развития / А. А. Арзамазов // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2019. — N 2 (27). — C. 105-110.

DOI: 10.25693/SVGV.2019.02.27.14

Количество страниц: 6 с.

Магомедов, М. И. Дагестанские бесписьменные языки в эпоху глобализации / М. И. Магомедов // Северо-Восточный гуманитарный вестник. — 2019. — N 2 (27). — C. 94-98.

DOI: 10.25693/SVGV.2019.02.27.12